No todo lo que podemos hacer técnicamente en un laboratorio se debe hacer

El libro No todo vale (Lluís Montoliu, NextDoor, 2024) está dedicado a Henrietta Lacks. Henrietta era una mujer afroamericana, descendiente de esclavos, nacida en 1920 en EE.UU. En 1951 fue diagnosticada de un cáncer de cuello de útero del que murió unos meses después. Durante el tratamiento a la que fue sometida tomaron varias biopsias que emplearon para analizarlas en el laboratorio. De esas muestras obtuvieron células tumorales de Henrietta que se multiplicaban a gran velocidad y con las que prepararon los primeros cultivos de células humanas, que denominaron células HeLa. Las células HeLa se acabaron distribuyendo por cientos de laboratorio de todo el mundo, se han hecho miles y miles de experimentos con ellas, han dado lugar a miles de publicaciones y cientos de patentes. Gracias a ellas, la investigación biomédica ha podido avanzar de forma espectacular en estos últimos setenta años. En 2013, unos investigadores publicaron el genoma completo de las células HeLa. Pero esta historia tiene un problema: nadie pidió permiso a Henrietta para utilizar sus células, y, además, toda persona tiene derecho a la privacidad de su genoma. Muchos años después, los familiares de Henrietta descubrieron que las células de su madre y esposa seguían vivas en muchos laboratorios del mundo y que sus datos genómicos eran públicos. En agosto de 2023, setenta y dos años después de que fueran obtenidas las células de Henrietta sin su permiso, sus descendientes lograron un primer acuerdo de indemnización por los agravios y explotación sin su permiso durante tantos años.

Esta historia demuestra que no es ético emplear en la investigación muestras biológicas humanas que “sobren” de una analítica o biopsia que se haya hecho una persona en un hospital, sin su consentimiento. No todo vale cuando la investigación involucra a otros seres humanos, aunque los resultados que podamos obtener nos parezcan fascinantes para el futuro de la humanidad. En su libro, Lluís Montoliu explica y detalla muy bien en qué consiste el consentimiento informado, ese documento que la mayoría de las veces ni leemos y que nos piden firmar en las intervenciones quirúrgicas, ensayos clínicos o experimentaciones con nuestras muestras biológicas o con nosotros mismos. Los investigadores también tenemos leyes que debemos cumplir, como la de Investigación Biomédica que se basa en cuatro principios básicos: privacidad (garantizar la confidencialidad e identidad del participante); libre autonomía (las muestra son de la persona no del laboratorio); trazabilidad (saber en todo momento dónde están las muestras); no discriminación (muchos medicamentos que hasta ahora solo se ensayaban en hombres, no en mujeres, con las consecuencias que esto puede tener); gratuidad (altruista, pero se puede compensar económicamente). Por eso, un investigador no puede usar las muestras biológicas que le dé la gana de forma aleatoria, y por eso, existen biobancos o colecciones reguladas.

Con historias de este tipo, Lluís Montoliu nos enfrenta a preguntas como ¿podemos hacer cualquier experimento que se nos ocurra? ¿por qué no es buena idea intentar clonar a un ser humano? ¿puedo empezar a probar la efectividad de una vacuna en niños sin haberla probado antes en adultos? No todo vale no es un libro de bioética clásico, no son clases de bioética, sino un intento de compartir las incertidumbres, riesgos y beneficios que conlleva la investigación científica. Es un libro de divulgación científica que quiere contar cómo se hace la ciencia y que la investigación también está regulada, que los científicos no hacemos lo que nos da la gana. En ciencia no todo vale, no todo lo que podemos hacer técnicamente en un laboratorio se debe hacer.

Lluís Montoliu, colega y amigo, en la presentación de su libro en Pamplona el pasado 1 de junio de 2024.

¿Qué es esto de la bioética?

La bioética es la ética aplicada a las ciencias de la vida. Como toda actividad humana, la investigación científica también está regulada y debe regirse por criterios éticos y morales. La palabra “bioética” es mucho más reciente de lo que nos imaginamos. En realidad, es en 1947 cuando se publica el Código de Núremberg que recoge los principios que deben regir la experimentación con seres humanos. Pero el primer documento de referencia de la bioética actual es el Informe Belmont (1979). Como nos explica Lluís, la bioética se basa en cuatro principios básicos:

- no hacer el mal, no hacer daño, que nuestra investigación no genere más problemas y que sea segura;

- hacer el bien, que sirva para algo, que sea eficaz y que produzca algún beneficio;

- respeto a la autonomía o a la voluntariedad, que todo el que participe en un ensayo clínico o investigación lo haga libremente y bien informado;

- principio de justicia, asegurar el acceso equitativo del potencial beneficio de la investigación a todos los seres humanos sin restricción alguna, de forma universal.

En su libro, Lluís trata de todos los temas relacionados con la bioética, creo que se no se deja ninguno: investigación con seres humanos, ensayos clínicos, embriones y células humanas, organoides, clonación humana, experimentación con animales, medio ambiente, uso de datos personales, organismos modificados genéticamente, inteligencia artificial y robótica, quimeras, xenotransplantes, embriones sintéticos, desextinción de especies, bioseguridad, edición genética para mejorar no para curar, etc. Un libro muy completo (328 páginas) y de rabiosa actualidad. Aquí sólo comentaré algunos de los temas, el resto te animo a que leas el libro, que no te defraudará.

Investigación con embriones y células humanas

Dedica un capítulo entero a la investigación con embriones y células de seres humanos. En su opinión, no hay distinción entre preembrión (un término más jurídico que biológico, que se refiere al grupo de células desde la fecundación hasta la implantación en el útero de la mujer en el día catorce) y embrión (a partir del día catorce). Para Lluís, solo existe el embrión con diferentes etapas de desarrollo: el embrión preimplantacional, desde el zigoto hasta la fase de blastocito, y el postimplantacional, una vez implantado. En función del estatus moral que le concedamos al embrión humano que todavía no se ha implantado, la investigación con células embrionarias tendrá distintas consideraciones éticas. Para el autor, el embrión preimplantacional solo es una agrupación de un centenar de células con capacidad de dar lugar a un bebé si se implanta en el útero de una mujer, por lo que podemos permitir su destrucción y utilización con fines de investigación.

En este punto concreto, con todo el respeto y admiración que le tengo a Lluís, yo discrepo con el autor. Con la honestidad que le caracteriza, Lluís admite que hay otras personas que consideran que ese embrión ya es una vida humana, una persona en potencia y, por ello, sienten la obligación moral de protegerlo e impedir que sea destruido. De hecho, la legislación en este tema es muy diferente en los distintos países. Sin embargo, yo creo que no es un tema de sentimientos o creencias. Desde el punto de vista de la embriología y la biología del desarrollo, el embrión humano no es una simple masa de células, sino un miembro vivo y completo de la especie Homo sapiens, aunque inmaduro, en la fase más inicial de su desarrollo natural. El embrión humano es un humano embrionario, un individuo humano que se encuentra en fase embrionaria de su desarrollo. Tanto si ha llegado a la existencia mediante la unión de gametos como si lo ha hecho mediante clonación, el embrión humano es un organismo distinto y completo. Todos fuimos una vez embrión, pero nunca fuimos espermatozoide u óvulo. Aunque dependiente de la madre, es un individuo distinto biológica y genéticamente. No existe ningún evento biológico objetivo que permita decir que en un determinado momento del desarrollo ese amasijo de células, que antes no era humano, se transforma de forma radical y pasa a un ser humano. Una de las objeciones más frecuentes es que, aunque un embrión pueda ser humano, no es una persona y no tiene la misma dignidad y derechos. En mi opinión, negar el estatus de persona basándose en el grado de desarrollo, madurez, capacidad mental u otros parámetros de funcionalidad plantea muchos más problemas. Por eso, en mi opinión, la investigación con células embrionarias humanas y el uso de embriones humanos requiere un tratamiento ético muy particular. El embrión es humano no potencialmente humano y no debería ser tratado como material biológico sin más. Si te interesa profundizar en este tema te recomiendo otro libro muy interesante: Embrión. Una defensa de la vida humana, de Robert P. George y Christopher Tollefsen, Rialp, 2012.

Investigación con animales

Maltratar a los animales, provocarles un daño gratuito, es moralmente incorrecto. Existe una creciente oposición de la sociedad a seguir usando animales en investigación. Por eso, la legislación de protección de animales usados en investigación es exhaustiva, estricta, detallada y muy exigente. De hecho, si antes ya era difícil experimentar con animales, ahora todavía lo es más. Y así tiene que ser, es lo que pide la sociedad a través de los Parlamentos. Es la legislación que los investigadores deben cumplir de forma estricta y responsable. Sin embargo, de momento, no disponemos todavía de métodos alternativos robustos que permitan anticipar todos los efectos secundarios de nuevos fármacos o tratamientos. Lluís es rotundo e insiste en que esto es incuestionable. Nos gustaría poder prescindir de la experimentación animal, pero, siendo realistas, hoy es imposible, si queremos seguir investigando para curar enfermedades y salvar vidas humanas. Si queremos vacunas, nuevas terapias y tratamientos necesitamos animales. No usar animales y apoyar la investigación científica es incompatible de momento.

Por eso, la regulación de la experimentación animal se basa en las 3R: reemplazo, reducción y refinamiento. Reemplazo, significa que si existen métodos alternativos disponibles que permitan obtener los mismos objetivos, hay que evitar usar animales (pero como insiste Lluís, todavía no existen esos métodos alternativos para poder prescindir totalmente de la experimentación animal). Reducción, hace referencia a usar el mínimo de animales que permita obtener conclusiones significativas, supone diseñar bien los experimentos, también para no repetirlos innecesariamente. Refinamiento, supone emplear los últimos y más modernos métodos para evitar dolor, daño y malestar a los animales producido por la experimentación.

En el libro, Lluís detalla la acción de los colectivos animalistas y toda la normativa que hay al respecto. Personalmente, no deja de sorprenderme que haya un mayor movimiento social y una más extensa legislación sobre la investigación con animales que sobre el uso de embriones humanos o de nuestros propios datos en internet, por ejemplo.

Investigación en el medio ambiente

La bioética también está involucrada en estudios medioambientales. Por ejemplo, imagínate que viajas al Caribe y, en una de sus playas, recoges unas muestras de unas cochas, las metes en la maleta y te las traer a escondidas de vuelta a España. Una vez en el laboratorio, las analizas y eres capaz de aislar un componente que luego demuestras que puede curar la diabetes. ¿Qué hay de malo en todo esto? Prácticamente todo. No es lícito (ni legal) llevarte recursos biológicos de un país sin permiso. No solo debes pedir un permiso, sino que debes especificar qué vas a hacer con esas muestras. Y debes comprometerte a que si obtienes algún resultado, los beneficios también son para el país de origen. Existe una regulación (el protocolo de Nagoya de 2014) que controla este tipo de prácticas. De nuevo, no todo vale, no puedes acceder a los recursos genéticos o biológicos de un determinado país saltándote toda normativa, por un supuesto interés para la ciencia. De la misma manera que tus datos, tus células o tu genoma son tuyos y no pueden ser usados sin tu consentimiento, la riqueza biológica de una país es propiedad del país.

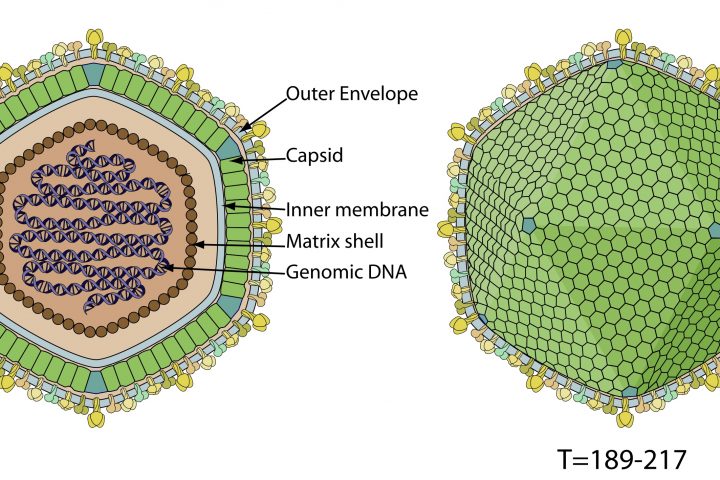

Los OMG: organismos modificados genéticamente

También existe una legislación que regula el uso, liberación y comercialización de organismos modificados genéticamente. Un OMG es un organismo al que le hemos añadido nuevo material genético, que puede ser de la propia especie o de otra, al que llamamos “transgén”. Por eso, al organismo resultante le denominamos “transgénico”. Hay distintos tipos de OMG según la posibilidad de causar un posible efecto adverso a otros seres vivos o el medioambiente. El uso de OMG no tendría mayor complicación si no fuera porque ha sido demonizado (sin evidencia científica para ello) por algunos grupos interesados. Después de más de veinte años de investigación con OMG no existe ningún solo ejemplo de uno que haya causado algún problema de salud a seres humanos o a ningún otro ser vivo o que haya causado problemas adversos al medioambiente. Los OMG son tan seguros como los organismos no modificados genéticamente, según un extenso informe de 2016 de la Academia Nacional de Ciencias, Ingeniería y Medicina de los EE.UU., y de una contundente carta de cientonueve premios Nobel. Con la llegada de la nueva tecnología dirigida y específica de edición genética CRISPR, muchos países consideran que los organismos modificados mediante esta tecnología no son OMG. En realidad, un organismo editado genéticamente no es lo mismo que un organismo transgénico… excepto en Europa (y Nueva Zelanda). Equipararlos es un despropósito científico injustificable. Por ejemplo, la investigación para obtener el trigo editado genéticamente con CRISPR con bajo contenido en gluten, de interés para las personas celiacas, ha sido desarrollada en España, pero no puede cultivarse en Europa, habrá que hacerlo en EE.UU. a quien le comparemos después dicho trigo. Esto es un buen ejemplo de los problemas que se generan cuando la política y la ideología se mezclan y legislan sin el consejo y aval de la ciencia.

La desextinción del mamut

El investigador George Church, de la Universidad de Harvard, está al frente de un inusual proyecto científico: desextinguir el mamut. Es probable que Church consiga técnicamente algo parecido a desextinguir un mamut, pero la pregunta ética es ¿para qué? En realidad, Church quiere desextinguir muchos mamuts y su intención es medioambiental (¿?): muchos mamuts de paseo por la tundra siberiana contribuirán a compactar el terreno y evitaran que se libere el metano del permafrost, evitando el cambio climático (ahí es nada). Desde el punto de vista ético: ¿qué les puede pasar a esos animales desextinguidos en un entorno nuevo muy diferente al de hace miles de años y para el que no están adaptados? ¿qué esperanza de vida tendrían esos animales? ¿qué consecuencias imprevistas podrían ocurrir tras la liberación de mamuts para el resto del ecosistema y otros animales? Desextinguir el mamut quizá podamos hacerlo, pero ¿debemos hacerlo? Al fin y al cabo, no deja de ser el capricho de un científico.

Conclusión

La bioética nos indica cómo debemos usar el conocimiento científico para mejorar la condición humana respetando con un cuidado exquisito la dignidad de las personas y el resto de seres vivos con los que compartimos el planeta. No todo lo que podemos hacer se debe hacer. Afortunadamente hay cantidad de textos legislativos nacionales y europeos, tratados internacionales, Comités de Bioética, Comités de Experimentación Animal, Comisión Nacional de Bioseguridad, Comité de Experimentación Humana… que regulan la actividad científica. En la ciencia también hay normas que deben acatarse y es responsabilidad de los científicos y de las científicas, y de la sociedad en general, conocerlas y cumplirlas.

Sobre el autor: quién es Lluís Montoliu

Doctor en Biología por la Universidad de Barcelona, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y miembro del comité de dirección del Centro de Investigaciones Biomédicas en Red en Enfermedades Raras (CIBERER-Instituto de Salud Carlos III) en el Centro Nacional de Biotecnología en Madrid, del que actualmente es Vicedirector. Ha sido durante 20 años profesor honorario de la Universidad Autónoma de Madrid y es actualmente profesor honorífico de la Universidad Complutense de Madrid en la facultad de Biología. Empezó su trabajo de investigación en plantas para saltar luego a ratones y a humanos. Utiliza modelos animales para entender cómo se establecen las enfermedades raras y qué podemos hacer para curarlas. Ha realizado aportaciones tecnológicas relevantes a la transgénesis animal, como el uso de cromosomas artificiales, y ha sido pionero en la introducción, uso y diseminación de la tecnología CRISPR de edición genética en nuestro país. Ha publicado más de 135 artículos científicos, ha escrito varios libros sobre edición genética y albinismo, y es co-inventor de diversas patentes en el campo. Es el Secretario Científico de la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular (SEBBM). Además de la investigación, le interesa y apasiona la bioética. Ha sido miembro y Presidente del Comité de Ética del CSIC y forma parte del panel de ética del ERC en Bruselas. Lluís ha sabido compaginar su intensa actividad investigadora y su interés por la bioética con la comunicación de la ciencia. Es autor del blog Gen-ética en la plataforma Naukas. Ha escrito además otros libros de divulgación científica sobre los temas que domina como investigador: el sistema CRISPR y la edición genética, el albinismo, la genética de la pigmentación, o las enfermedades raras. Por todo ello, ha recibido diversos premios: SINCronizados de la Agencia SINC por su compromiso en la divulgación científica y su colaboración con los medios de comunicación, premio de la Fundación Antama por su labor de divulgación científica, premio COSCE 2022 a la difusión de la Ciencia, entre otros.

Última recomendación

Este libro No todo vale hace buena «pareja de baile» con Los males de la ciencia, de Juan Ignacio Pérez y Joaquín Sevilla, también amigos, y de la misma editorial Next Door. AQUÍ una breve reseña.